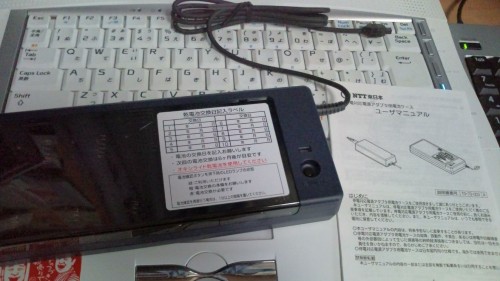

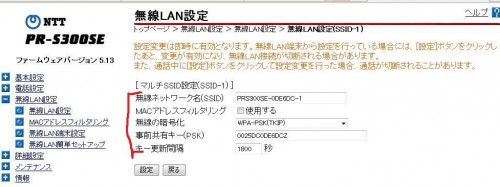

事前準備、無線LAN機器にて

・無線LANの設定情報を確認

・SSID、無線暗号化方式、事前共有キーを確認

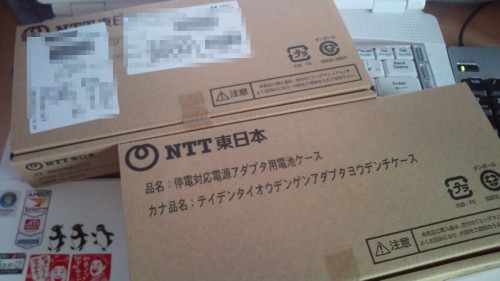

ここでは、付属CD-ROMでの無線接続設定を書いておく。SC-32SE、SC-32KI-、SE-32NE、それぞれ共通だと思われ。

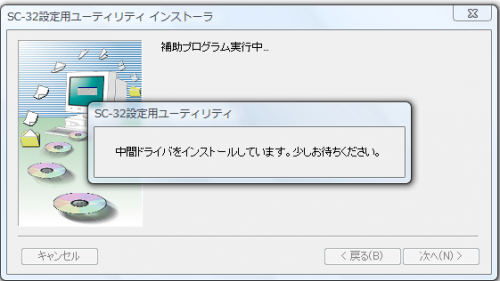

パソコンへの設定ソフトなどのインストール

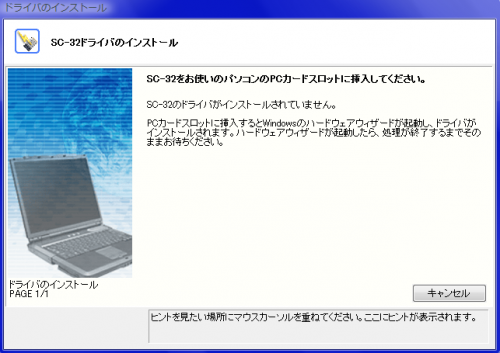

SC-32SEの無線LANカードは画面にて指示があるまでパソコンに入れないこと。

1.ノートパソコンに無線LAN機能が内蔵されているなら、内蔵のものも使える。内蔵しているが、SC-32SEを使いたい場合には、内蔵の無線LAN機能をOFFにする。詳しい方法はパソコン付属の説明書を。

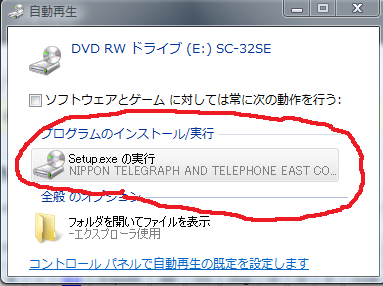

2.付属のCD-ROMをパソコンに挿入。しばらくすると、上記の画面が表示されたら、プログラムのインストール/実行の下にある「Setup.exeの実行」をクリック。

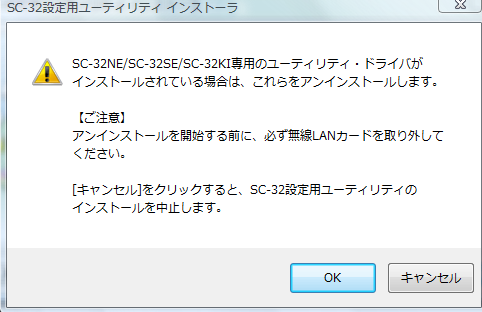

3.もし、既にSC-32SEなどをインストールしていた場合には、ここで削除されるという案内。初めての場合には、OKでよい。

5.画面で「SC-32SE」の無線LANカードを入れて、と指示されるので入れておく。ここからも、しばらくかかるので待ちましょう。しばらく待つと完了。

インストール完了後、パソコンへの無線接続設定

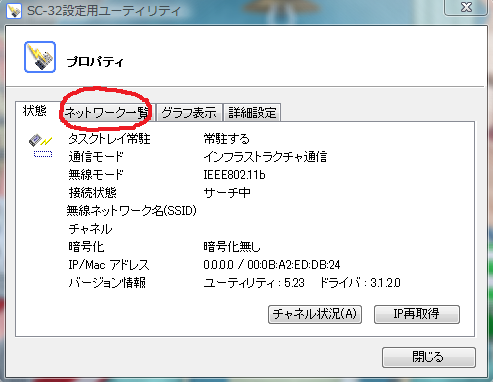

6.これから、パソコンと無線LAN機器を接続する設定をパソコンにします。パソコン画面右下、通知領域に電波のようなアイコンがあるので、これをダブルクリック。右クリックしてメニューを出し、プロパティでもよい。

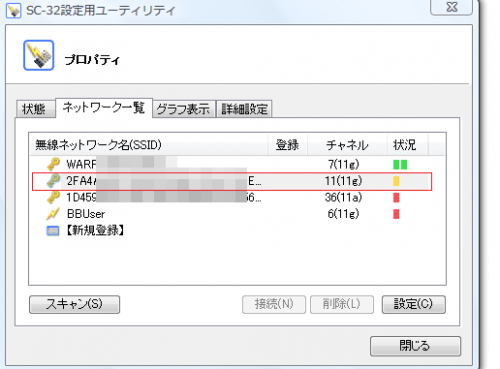

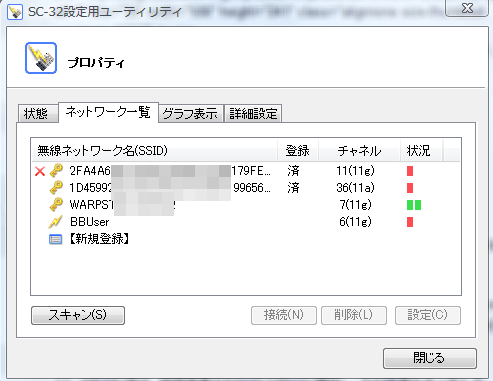

7.表示された画面上部に「ネットワーク一覧」というのがあるので、ここをクリック。「ネットワークを参照しています」と表示されるので、数秒待ってみる。すると、検出できる無線ネットワーク名(SSID)が表示される。

8.設定したい「無線ネットワーク名(SSID)」をクリックし、右下の設定をクリック。

ここで表示されない場合、無線LAN機器の設定にて、SSIDを隠さないようにすると、検索できるようになる。または、手動で設定をする場合には、画面中頃の「新規登録」をクリックし、右下の設定をクリック。

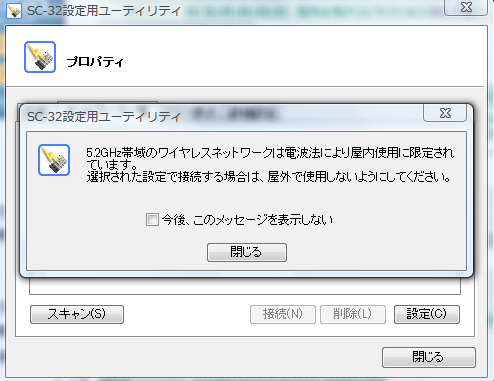

9.IEEE 802.11aを利用する場合、屋内でのみ利用可能のため、このような案内画面が表示される。閉じるをクリックしておく。

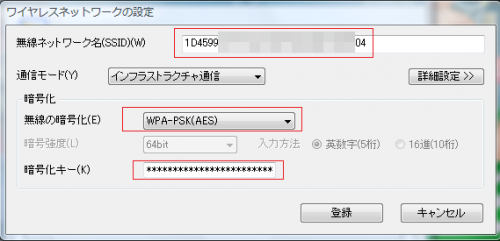

10.前の画面にて「新規登録」を選んだ場合には、無線ネットワーク名(SSID)を入力する。WPA-PSK(AES)などの場合、暗号化キーを入力。

暗号化方式として

・なし

・WEP

・WPA-PSK(TKIP)

・WPA-PSK(AES)

・WPA2-PSK(TKIP)

・WPA2-PSK(AES)

の中から、無線LANルータで設定されているものを選択。WPA-PSK、WPA2-PSKは、それぞれ、WPAパーソナル、WPA2パーソナルとも呼ばれている。

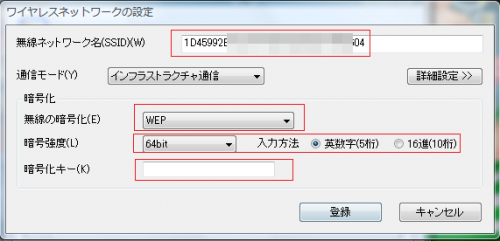

11.WEPの場合、暗号強度が64bitか128bitか選択し、下の暗号化キーを入力。

12.正しく接続されていれば、「レ」点マークが「無線LANネットワーク名(SSID)」の左側に表示され、暗号化キーなどが間違えていれば「×」マークが表示される。接続出来ない場合には、SSIDを選択し右下の設定を押して、再設定してみる。

接続先を切り替えたい場合には、「無線LANネットワーク名(SSID)」をクリックし、接続を押すと切り替えられる。公衆無線LANなどを複数登録しておくと便利だろう。

それぞれの環境下での通信速度

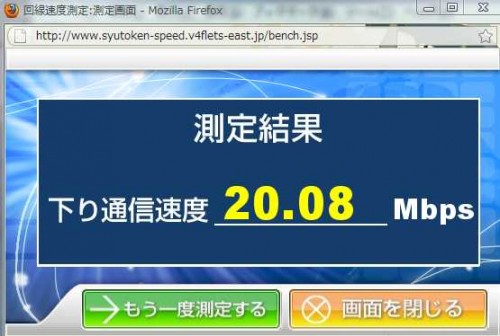

PR-S300HI + SC-32SE のとき、IEEE802.11a固定モードにて、フレッツ光ネクストのスピード測定サイトでは下り20Mbps出た。ルータより50センチの距離で、この速度なので、この辺りが上限か。

PR-S300SE → BUFFALO WHR-AM54G54 → SC-32SEをインストールしたPCのとき、IEEE802.11a固定モードにて、フレッツBフレッツのスピード測定サイトだと下り26Mbps出た。10メートル離れていたがこの速度。専用の無線LAN機器の方が速度出やすいかも。

↑中古品なので保証はありませんがSC-32SEなら、楽天市場でもご購入頂けます。

無線LANカード SC-32SEの設定方法など記事一覧

https://blog.kazunori310.jp/category/pc-sc-32se/

SC-32SEのページ サポートから説明書をダウンロードできる。

http://web116.jp/shop/hikari_r/sc_32se/sc_32se_00.html

フレッツ光サービスを利用しているなら、遠隔サポートができる「リモートサポート」がオススメ。電話サポートはもちろんのこと、オペレーターがお客様のパソコンを直接操作して問題を解決できますよん。料金も安くてオススメだ!!

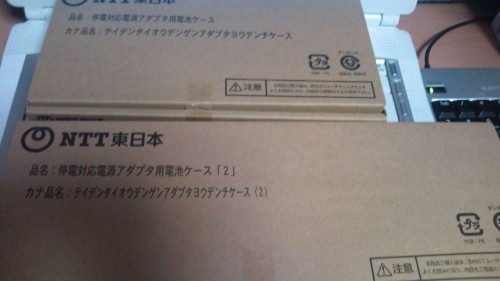

NTT東日本

http://flets.com/osa/remote/s_outline.html

NTT西日本

http://flets-w.com/remote_support/